MINTiFF-Science-Event am Fraunhofer-Forum Berlin:

Wird die Nanotechnik die Welt verändern? Realität versus Fiktion

Bericht von Peter Engelmann

NANO. Ein Zauberwort, das Medien und Öffentlichkeit seit geraumer Zeit bewegt. Niemand weiß so ganz genau, worum es sich da handelt, nur dass es da um sehr kleine, neuartige künstliche Teilchen geht. Und wie immer, wenn etwas Unbekanntes die Welt betritt, so wurde auch NANO rasch eine geeignete Projektionsfläche für Spekulationen und Fantasien vom Wunderheilmittel bis zur High-Tech-Waffe, wie die fliegenden Miniroboter in Michael Chrichtons Roman „Prey“.

Nanotechnologie bot daher reichlich Stoff für ein spannendes Science-Event von MINTiFF in den Räumen der Fraunhofer Gesellschaft in Berlin am 9.10.2009. Ein leitendes Forscherteam der Fraunhofer Institute und Mitarbeiter von MINTiFF führten ein reichlich erschienenes Auditorium von Autoren, Produzenten und Redakteuren vier Stunden lang anschaulich in mehreren intensiv vorbereiteten Präsentationsrunden ein in die Wahrnehmung der Nanowelt in Film und Fernsehen, in das, was sich wirklich hinter den heiß diskutierten Nanoteilchen verbirgt und in ihre tatsächlichen Anwendungen zum Beispiel bei der Augenheilkunde und in einen Ausblick in die Zukunft, wo sich vielleicht einmal wirklich Fiktion und Wirklichkeit eines Tages treffen könnten.

Carsten Schneider, wissenschaftlicher Mitarbeiter von MINTiFF, gab uns einen umfassenden Überblick über die bisherige Rezeption von Nanotechnik in vorwiegend amerikanischen Spielfilmen und Fernsehserien. Da fügt ein Zauberlehrling seinem Patienten unter dem Einfluss außer Kontrolle geratener Nanoteilchen furchtbare Ängste und Qualen zu, oder im Agentenfilm wird Nanotechnik natürlich ganz schnell zur monströsen Energie, die jedes Hindernis auflöst. Als Gesamteindruck prägte sich ein, dass in der Fiction sich sehr alte mythische Vorstellungen offenbar dieser jungen Nanowelt bemächtigt hatten. Insbesondere der Ausschnitt aus der US-Mysteryserie „The Outer Limits“ weckte die Assoziation, dass NANO heute erst einmal als etwas sehr ähnliches wie der „lapsis philosophorum“, der Stein der Alchemisten des Mittelalters, eine Art magisches Elixier, verstanden wird, das hier in einer modernen Anverwandlung wiederkehrt.

Aufklärung tut also Not. Die Forscher des Fraunhofer Instituts erläuterten uns nun in mehreren Vorträgen, worum es bei der Nanotechnologie wirklich geht, aber sie gaben uns noch wesentlich mehr Anregungen mit auf den Weg:

Sehr eindrucksvoll beschrieb Prof. Dr. Ulrich Buller die Stellung der Frauenhofer Institute innerhalb der deutschen Wissenschaftswelt, die Konzeption der Fraunhofer Gesellschaft und – sehr interessant gerade auch für uns Autoren – das Leitbild der Fraunhofer Forscher, das sich von dem namensgebenden bayerischen Forscher und Optiker, Joseph von Fraunhofer (1787-1826), ableitet, der als Vorreiter exakte wissenschaftlicher Arbeit und deren praktische Anwendung für neue innovative Produkte in seinem Leben verband. Der Namenspatron gibt auch in der äußerst komplexen und globalen Welt den Forschern heute eine ethische Grundrichtung vor. Hier verbindet sich Nutzen der Forschung an der Gemeinschaft und Dienstleistung für Wirtschaft und Wissenschaft. Die Ausrichtung der Gesellschaft ist dabei durchaus unternehmerisch, denn sie nimmt nur zu einem Teil staatliche Förderung in Anspruch und sucht sich Partner in der Wirtschaft. Das birgt eine ständige Herausforderung für die einzelnen Institute, denn anders als wie in der Grundlagenforschung müssen sie rasch über mögliche Anwendungen und wirtschaftliche Erfolgsmöglichkeiten nachdenken, wie der legendäre MP 3 Player, der aus Deutschland kam. Selbstverständlich ergeben sich daraus auch Verantwortlichkeiten und Grenzen, die dann in den Kommissionen gezogen werden.

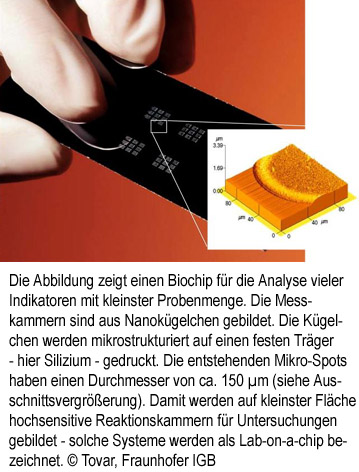

Wir lernten so, in welchem Spannungsfeld sich die Forscher heute bewegen, und vor diesem Hintergrund waren die folgenden Erläuterungen von PD Dr. Günter Tovar, Fraunhofer-Institut für Genzflächen- und Bioverfahrenstechnik, Stuttgart, und Dr. Joachim Storsberg, Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung, Potsdam, natürlich besonders aufschlussreich. Von ihnen erfuhren wir vor allem, was Nano Partikel wirklich sind, wie klein sie sein können, dass sie gerade die stärksten Mikroskope der Welt noch sichtbar machen können, sowie, dass in dieser sehr kleinen für uns nicht mehr vorstellbaren Welt neuartige physikalische Eigenschaften zum Tragen kommen, die sie für viele Anwendungen interessant machen. Auch hörten wir, dass sowohl intelligente Mini-U-Boote, die durch den Körper reisen, wie auch Michael Chrichtons fliegende Phantom-Roboter aus Nanoteilchen, die eine kollektive Intelligenz entwickeln, noch rein gar nichts mit wissenschaftlichen Möglichkeiten gemein haben. Aber Nanotechnik kann bereits eine Menge.

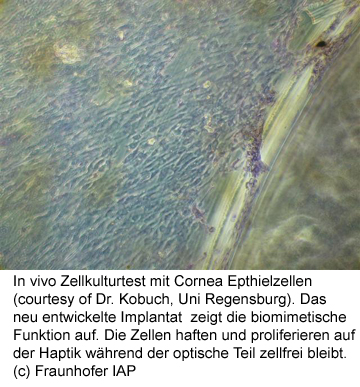

Von großem Interesse war die gut illustrierte und sehr verständliche Präsentation zur Anwendung von Nanotechnologie bei der Augenchirurgie . Nanotechnik kann hier einen Beitrag zur Biokompatibilität leisten, in dem künstliche Linsen wesentlich besser vom Organismus angenommen werden. Hier hat das forschende Fraunhofer-Institut in Potsdam jüngst einen entscheidenden Durchbruch erlangt. Außerdem machten uns die Forscher auch auf anderen Anwendungen der Nanotechnik, zum Beispiel bei der Reinigung von Trinkwasser oder bei der Herstellung schmutzabweisender Kleidungsmittel aufmerksam. Sie verschwiegen uns aber auch nicht, dass es bei der Nanotechnologie schon noch eine ganze Menge ungeklärter Forschungsfragen und auch möglicher Gefahren geben könnte, was der Forschung große Verantwortlichkeit abverlangt.

Die Fraunhofer Forscher entließen uns schließlich nicht nur mit einer Menge neuer Anregungen (auch wenn die Fantasien für Science-Fiction Szenarien nun etwas gedämpft wurden, nachdem wir die Realität über Nano erfuhren), sondern vor allem auch mit dem Gefühl einer sehr großen Aufgeschlossenheit der Forschungswelt für die Filmemacher. Man merkte, ja, die Forscher haben auch ihrerseits großes Interesse an einer Kommunikation und daran, wie ihre Welt in Serien und Filmen gesehen wird. Veranstaltungen wie diese, machen uns Hoffnung, dass sie auch Sprungbrett für eine fortwährende Verständigung zwischen Wissenschaftlern und uns Drehbuchautoren sein kann.